持ち家の売却方法の一つであるリースバックは、売ったあとも賃貸として住み続けることができます。今回はリースバックについて、仕組みやメリット・デメリット、スムーズに売却するポイントなどを解説します。

INDEX

「持ち家を売却したい」と思ったときの三つの選択肢

持ち家の売却には、主に「仲介」「買い取り」「リースバック」の三つの方法があります。

| 売却方法 | 特徴 | こんなときにおすすめ |

|---|---|---|

| 仲介 | 不動産会社が買い主を探す | 高く売却したい |

| 買い取り | 不動産会社が買い取る | 早く売却したい |

| リースバック | 不動産会社の買い取り後、 リース契約を結び家に住み続ける | 同じ家に住み続けたい |

仲介

不動産会社と契約を結び、家の買い主を探してもらう方法です。

広告の掲載や、売買契約の手続きなどをすべて代行してもらえる代わりに、仲介手数料が発生します。

売却まで時間がかかるケースも多いものの、相場より高く売れる可能性も大きいです。

買い取り

不動産会社が買い主となる方法です。

不動産会社が物件を直接買い取ってくれるので、買い主を探す手間がなく、早く売却できるというメリットがあります。

一方で、売却金額は相場よりも低くなる傾向があるというデメリットも。

リースバック

リースバックは、売却後も賃料を払うことで同じ家に住み続けられる方法です。

「まとまったお金が必要だが、住み慣れた家に住み続けたい」「持ち家を売却することを周りに知られたくない」という方におすすめです。

リースバックの詳細は、のちの項目で説明します。

[関連リンク]

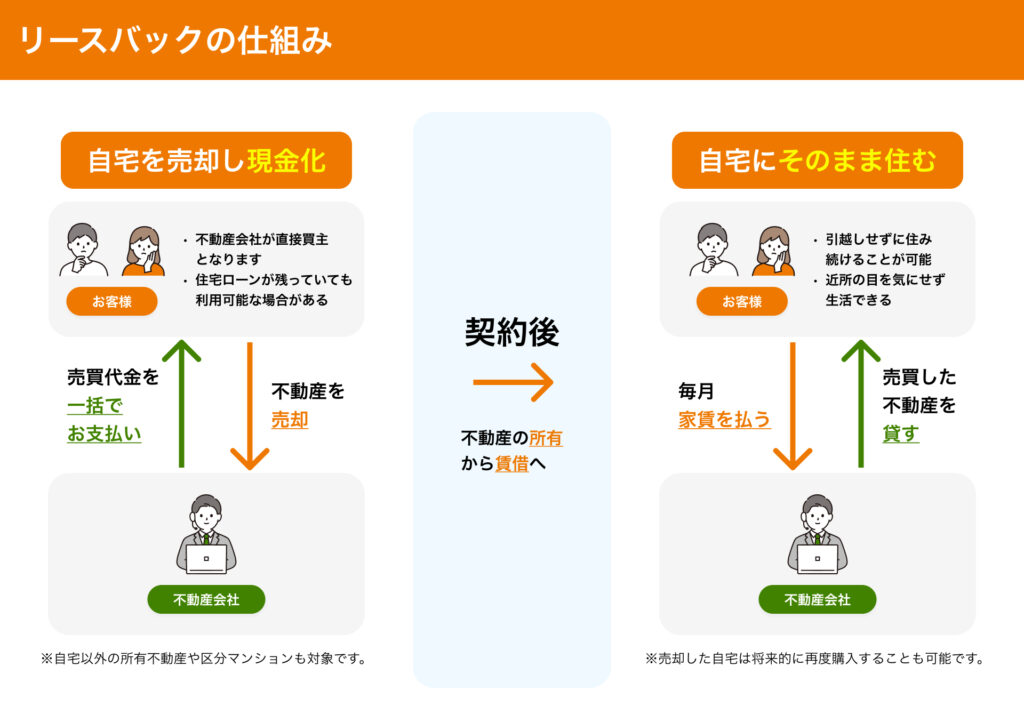

住んだまま持ち家を売却できるリースバックとは?

持ち家のリースバックでは、同じ家に住んだまま家を売ることができます。持ち家を一旦売却して代金を受け取り、賃貸で引き続き住むことができます。

リースバックは、主にローンの解消や資金を調達する目的でおこなわれる資産価値を利用した金融取引のことです。元来、機械などの固定資産を売却した後も、引き続き借りて(リース)使い続けるために用いられていました。

これを個人所有の不動産に特化し応用した持ち家のリースバックで、住んだまま家を売ることができます。

持ち家の売却とリース契約のセット

リースバックは、「セール・アンド・リースバック」とも呼ばれています。つまり、持ち家を不動産会社などの第三者に売る(セール)と同時に、その相手と賃貸借契約を結んで借り戻す(リースバック)という方法になります。

持ち家の売却代金が現金で支払われる

一般的に、持ち家を売却した代金は一括で支払われます。まとまった資金が必要になった場合などには、この方法を使えば売却代金が先に受け取れ、資金不足などの問題解決につなげられます。

リースバックの買取価格の算出方法はこちらをご覧ください。

[関連リンク]

リースバックの買取価格と家賃(賃料)相場・算出方法、家賃を抑えるポイントを解説

家賃(リース料)を支払い住み続けられる

リースバックは、持ち家の売却と賃貸借契約(リース契約)がセットになっています。売却後に引っ越しの必要もなく、家賃(リース料)を支払うだけで、これまでどおりの生活ができます。もちろん、普通に賃貸物件を借りる際には必要となる、保証人や仲介手数料などもいりません。ただし、賃貸物件である以上、大規模なリフォームや間取り変更など、建物の資産価値に影響する場合は貸主の許可が必要であり、ある程度の制約が生じます。詳細は、契約内容をよく確認するようにしましょう。

リースバックとリバースモーゲージとの違い

持ち家に住みながら資金を調達する手段には、リバースモーゲージもあります。これは、持ち家を担保に金融機関などから融資を受け、死亡後に家を売却して一括返済するという方法です。そのため、家の所有権の移転はありません。この点が、持ち家を売却し、買主に所有権が移転するリースバックとの最大の違いです。月々の支払いもリバースモーゲージは借入金の利息ですが、リースバックは家賃になります。

また、リバースモーゲージの場合は、住宅ローンが完済されていることを条件とし、シニア層に年齢が限定されていたり、同居人を配偶者のみに限定していたりします。一方、リースバックは、ローンが残っていても手続き可能で、年齢条件や同居人に制限はありません。

相対的にみると、リバースモーゲージは高齢者向け、リースバックはある程度の若い世代にも向いています。ただし、あくまでもケースバイケースですので、違いをよく見極めるようにしましょう。

[関連リンク]

リースバックとは?仕組みやメリット・デメリット、トラブルの対処法をわかりやすく解説

リースバックと任意売却の違いは?併用するメリットや注意点を解説

持ち家を売るならどっち?リースバックと不動産売却の比較

持ち家をリースバックで売却した場合と、通常の不動産売却の場合を比較します。

ここでいう不動産売却は、仲介のことを示します。

| リースバック | 不動産売却(仲介) | |

|---|---|---|

| 売却までの期間 | 数日程度 | 3ヵ月〜6ヵ月 |

| 売却金額 | 市場相場よりやや低い | 市場相場通りまたはやや高い |

| 仲介手数料 | 不要 | 必要 |

| 売却後の住まい | 同じ家に住み続ける | 新たな住まいを探す |

| 周囲へ知られるリスク | 低い | 高い |

| 買い戻し | できる | できない |

売却までの期間

一般的に、不動産売却よりもリースバックのほうが短い期間で売却可能です。

リースバックの場合、早いと数日で売却できるケースもあります。

売却金額

売却金額に関して、不動産売却では相場の100%〜それ以上の価格になることが多いのに対し、リースバックでは市場価格の60%〜80% といわれています。

売却金額を最も重視する場合は、不動産売却を選ぶことをおすすめします。

仲介手数料

不動産売却(仲介)では、あらゆる手続きを代行してもらえる代わりに仲介手数料が発生します。

リースバックの場合、買い主はリースバック会社になるため仲介手数料はかかりません。

[関連リンク]

リースバックは仲介手数料かかるの?費用や税金についても徹底解説

売却後の住まい

リースバックでは、賃料を払うことで売却後も同じ家に住み続けることが可能です。

不動産売却では、売却後に住み続けることはできないため、新たに次の住居を探す必要があります。

周囲へ知られるリスク

持ち家を売却したことを周囲に知られたくない場合、リースバックがおすすめです。リースバックは所有権の移転だけで手続きが完了し、広告が掲載されることもないため、周囲に売却を知られるリスクを抑えられます。

買い戻し

リースバックは、売却後に買い戻しが可能な商品もあります。

会社によっては、買い戻しを優遇するプランを用意しているところもあります。

不動産売却では、基本的には買い戻しが難しいといわれています。

持ち家をリースバックするメリット

では、ここからはリースバックをさらに詳細に説明します。本当にリースバックで家を売却しても大丈夫なのか、迷いや不安があることでしょう。そこで、リースバックのメリットを解説します。

住宅ローンの返済が難しくても住み続けられる

住宅ローンが払えなくなったり、既に滞納していて退去を迫られたりする状況でも、リースバックを利用することは可能です。しかし、仮に競売にかけられてしまった場合には、リースバックでの売却に同意を得るため、金融機関との交渉がなされます(任意売却)。

売却後は家賃(リース料)さえ支払えば、住み続けることができ、受け取った持ち家の売却代金を、生活の再建に利用することができます。

持ち家の資産価値を自由に使える

ローンでお金を借りると、用途を制限されてしまうことが多くあります。一方、リースバックで得た売却代金の使い道は自由です。借金の返済や事業資金に充てたり、今後の生活資金や教育費・医療費などに備えたりするなど、活用方法は人それぞれです。

たとえば、差し迫った事情に限らず、海外旅行の費用にしたいといった目的にも使えます。

ローンほどの厳しい審査はない

金融機関などからローンでお金を借り入れる際には、厳しい条件があります。たとえば、借り入れの件数や金額、無担保ローンであれば年収の3分の1までに決められている「総量規制」などです。安定収入がないと借りられない場合もあります。

一方のリースバックは、借り入れではなく「不動産売買」です。そのため、家賃(リース料)の支払い能力があるか、住宅ローンの残高より売却価格は多いかなど、一定の条件を満たしていれば、一般的にローンと比べて審査は厳しくありません。

[関連リンク]

固定資産税などが不要になる

リースバックでは家を売却するため、当然、所有権が失われます。従って、固定資産税などはかからなくなります。相続財産でもなくなるので、相続税の対象にもなりません。

また、火災保険も賃貸用や家財保険に変えられるため、保険料の負担も軽減できるなど、 住宅に関連する費用の負担を減額することが可能です。

売却したことを人に知られずに済む

リースバックでは、物件の販売広告などが出ることはありません。家の所有権の移転も登記上の手続きとなるため、表向きは何らこれまでと変わりなく、秘密裏に持ち家を売却できます。ご近所やほかの人に、売却したことを知られたくない場合も、心配はありません。

買い戻すことも可能

「持ち家を売却して資金を調達したいけれど、一時的なことで、後々は同じ家に住み続けたい」と考えていらっしゃる方もいるでしょう。

こういった場合、通常の不動産売買では、売却後に同じ家を買い戻すのはまず不可能といえます。しかし、リースバックなら一定期間賃借した後に、経済的に余裕ができた場合などに買い戻すことができます。

また、賃貸借契約を更新して住み続けることも、契約を解消して退去することも可能です。

[関連リンク]

リースバックの買い戻し方法を解説!買い戻し価格や住宅ローンの可否についても紹介

持ち家をリースバックするデメリット

家を売却した後も引き続き住みたい人にメリットの多いリースバックですが、デメリットはあるでしょうか。

月々の家賃負担が発生する

売却後は、毎月家賃(リース料)を支払うことになります。

通常、家賃の金額は売却価格に応じて設定されます。そのため、売却価格が高いほど、月々の家賃も高くなります。近隣の賃貸物件より家賃が高くなる可能性があるので注意が必要です。

持ち家を活用して資金が調達できるリースバックですが、まずはその仕組みをよく理解しましょう。

近年では、不動産会社や金融機関が次々と参入する動きをみせています。目的やライフプランを考え合

どのような場合に持ち家をリースバックするか

さまざまな目的でリースバックは利用されています。では、どのような場合に有効なのでしょうか。具体的な事例や手段を、利用者の意見とともに解説します。

住宅ローンを返済したい

「家族の急な病気や怪我などで医療費がかさみ、住宅ローンの返済に追われるようになりました。将来的には住み替えを考えていましたが、当面は子どもたちを転校させたくないので、転居したくありませんでした。」

リースバックでは売却代金が得られます。そのため、住宅ローンの返済が可能です。ローンの返済後に代金が残れば、医療費に充填するなど自由に活用できます。

子どもや孫の学費を捻出

「子どもの進学のために、まとまった資金が必要になりました。今の生活に不自由はないので、環境を変えずに、このまま家に住み続けながら、子どもの学費を捻出できないものかと悩みました。」

ご家族や親族のために、リースバックで持ち家の価値を活用することが可能です。家に住んだまま売却するので、引っ越しする必要もありません。一時的な出費が必要なだけなら、賃借しながらいずれは家を買い戻すことも可能です。

事業の資金が必要

「経営している会社の未払金が増えてしまいました。資金繰りに苦労していて、子どもなど家を相続する人間がいないので、早いうちに不動産を処分し、会社の未払金を精算したいと考えていました。」

ローンと違いリースバックで得られた売却代金の用途は自由です。もちろん、事業の運転資金に充てることができます。

相続問題を回避

「離婚した妻との間に子どもたちがいます。この度、再婚することになり、自分にもしものことがあったとき、妻と子どもたちの間で、持ち家をめぐって相続問題が起きないか心配になりました。」

リースバックで持ち家を売却することは、資産整理にもなります。なぜなら、家の所有権は失われ相続財産ではなくなるうえ、分割しやすい資産となるからです。複雑化しがちな家の相続問題を解消するにも役立ちます。

居場所をなくさずに住み替え

「借金はないものの生活費にゆとりがなく、持ち家を処分することを考えていました。その際、住み替える新居を先に見つけるべきかが悩みでした。ペットがいるので仮住まいへの引っ越しも困難な状況でした。」

住み替えが前提のリースバックも有効です。持ち家を売却後も住み続けられるので、その間に、条件に合った住み替え先をじっくり探すことができます。引っ越しもゆっくり計画的にでき、売却料金を新居の費用に充てることも可能ですから、まさに一石二鳥です。

[関連リンク]

リースバックで家に住んだまま売却する際の注意点

ここでは、リースバックで家に住んだまま売却する際の注意点を紹介します。

査定に備えておく

リースバックで家を売却する場合、リースバック会社が現地で査定をおこないます。

査定額を少しでも上げたい場合、室内を清潔にし、場合によってはハウスクリーニングを活用しても良いでしょう。

ただし、売却金額が高いほど賃料も上がる傾向にあります。

売却金額を優先するのか、のちに支払う賃料を優先するのか検討したうえで、対策をおこなうと良いでしょう。

引っ越し先の事前調査が必要

リースバックで賃貸契約をする場合、「定期借家契約」となるのが一般的で、契約更新できないケースが多いです。

同じ家に住み続けられるものの、ゆくゆくは退去が必要になる可能性があるため、あらかじめ引っ越し先の目星をつけておくと安心です。

なお、同じ家に長く住み続けたい場合は、「普通賃貸借契約」が締結できるリースバック会社を選ぶことをおすすめします。

リースバックで家を売却して住み続けるのが向いているパターン

リースバックを検討している方は、ご自身の持ち家がリースバックでの売却に向いているかどうか見極めておく必要があります。

リースバックが向いているパターンは下記の3つです。

- 引っ越しが難しい(子どもを転校させたくない、高齢者が住んでいる、ペットがいる、住み慣れた家を離れたくない など)

- なるべく早く資金を調達したい

- 将来的に買い戻す予定がある

[関連リンク]

リースバックはどんな人におすすめ?仕組みやメリット・デメリットも解説

リースバックが向いていないパターンと、他の選択肢について

一方で、次のようなパターンではリースバックに向いていないため、別の選択肢を検討したほうが良いでしょう。

- 売却後、賃料を払い続けるのが難しい

- 家を売却してもローンの完済が難しい

[関連リンク]

住宅ローンがあってもリースバックは可能?メリットと注意点も解説

通常の不動産売却をおこなう

リースバックが難しい場合は、通常の不動産売却を検討したほうが良いこともあります。

リースバックだけでなく、通常の不動産売却も取り扱っている不動産会社であれば、持ち家売却はどちらが適しているのか相談できて安心です。

家を売らず住宅ローンを見直す

さまざまな事情から家を売却することを検討されていると思いますが、その理由が金銭的な事情でさらに住宅ローンが残っている場合には、家を売却せず住宅ローンを見直すという方法も選択肢のひとつです。

・住宅ローンの借り換え

住宅ローンの借り換えとは、別の金融機関で組んだ住宅ローンで、支払い中のローンを一括返済する方法です。返済中の住宅ローンよりも低い金利のローンに借り換えることができれば利息が減るため、トータルの返済額が減ります。

・住宅ローンのリスケジュール

リスケジュールとは住宅ローンを支払えない場合、返済を一時的に見直す方法です。住宅ローンの借入期間の延長やボーナス分の返済の見直しなどを行うことで、現在の経済状況に見合った返済方法が見つかることもあります。

[関連リンク]

住宅ローン借り換えのメリット・デメリットとは?向いている人の特徴や注意点を紹介

住みながらスムーズに家を売る6つのコツ

リースバックの他に、住みながら家を売却する方法があります。

リースバックほど長期間住むことはできませんが、少なくとも内覧期間を含め、買い主が決定するまでの間は住み続けることが可能です。

ここでは、住みながらスムーズに家を売るためのコツを6つ紹介します。

売却する家をきれいに保ち、印象をよくしておく

中古物件の購入を考えている方の多くがその物件の清潔感はもちろん、前に住んでいた人についても気にします。

自宅に住んだ状態で買い手を探す場合、買い手は売り手の顔を直接見て話しを聞くことができるため、安心感があります。売却の際はこうした利点を活かし、スムーズに進められるように工夫することが重要です。

また、買い手は売り手からその物件の魅力や特徴、周辺のエリアに関する情報などを聞ける他、懸念事項なども解消できるでしょう。

買い手に懸念点を与えないためにも、部屋はきれいに整頓しておくようにしてください。また、庭や駐車場、ポストなども、買い手にとって大きな着目ポイントになります。

内覧者に渡す資料を用意しておく

内覧に訪れた人に渡す資料を用意しておくと、話しがスムーズに進むでしょう。例えば、新築の場合、パンフレットに建物の設備や仕様、構造などについて詳しい説明があります。自宅に新築時のパンフレットが残っている場合、内覧者にも渡せるようにコピーを取っておくことをおすすめします。

新築時の資料がない場合は、物件に関する資料を自分で作成しておくのも良いでしょう。間取りや寸法、おすすめポイント、魅力などをまとめることで、内覧者は物件についてよく理解することができます。また、自宅に帰って購入を検討する際にも、売り手から受け取った資料は役立つはずです。

複数の不動産会社に依頼する

物件を少しでも高値で売却するためには、内覧件数を増やす必要があります。家をきれいにしたり、内覧者に対して魅力をアピールしたりするだけでは効果は限られます。

内覧者を増やすためには、売りたい物件を多くの不動産会社に紹介してもらうこともポイントです。お住まいの地域の不動産会社に仲介や紹介、掲載などの依頼を行い、物件の購入を検討している方の目にとまる機会を増やしましょう。

においに気を付ける

売り手の多くが物件の清潔感について心掛けているものの、においにまで気に留めている方は少ない傾向にあります。また、他人の家のにおいというのは一般的に気になるもので、買い手は気にならないにおいでも内覧者の中には気になる方もいるかもしれません。

特に、ペットがいる家庭やたばこを吸う家族がいる家庭はにおいに注意が必要です。日頃から清掃にしておくのはもちろん、消臭剤を使うと安心です。

内覧の予約が入った際は事前にしっかりと換気しておき、においを少しでも和らげるようにしましょう。また、においが気になる場合は芳香剤がおすすめです。芳香剤は香りが強すぎず、万人受けする香りのものがおすすめです。

居住者だから分かる魅力やメリットを伝える

内覧の際に、不動産会社にすべてを任せきりにせずに、売主側としてコミュニケーションを積極的にとりましょう。そこで居住者目線で自宅の魅力を伝えることをおすすめします。内覧者が物件に足を運んでいるのは、物件に興味があることに加えて、実際に生活する様子をイメージしてみたいからです。そのため、居住者である売主に対して質問が出ることも考えられます。ただし、内覧者が不快に感じない程度にポイントをアピールすることが大切です。長々と付き添わずに、適度に会話をして、内覧者がゆっくり物件を見て回れる時間を確保するよう心掛けましょう。

掃除や出迎えなどの小さな気遣いが重要

内覧に訪れた方の中には緊張している方も少なくないでしょう。掃除や出迎えなどの小さな気遣いが大切です。売り手は内覧者の立場に立って物事を考えましょう。内覧者が安心して物件を見たり、疑問点を質問したりできるような雰囲気づくりも大切な役割の一つです。

また、買い手が不安を抱かないように、買い手の質問には真摯に答えたり、問い合わせがあった際は分かりやすく説明したりすることを心掛けてください。

小さな気遣いの積み重ねが売却スピードや売却金額などにも関係してくるケースもあるでしょう。

リースバックでの持ち家売却の相談は信頼できる会社に

リースバックのサービスが世間に幅広く知られるようになってから、それほど経っていません。リースバックの仕組みを正しく理解できていないままサービスを利用すると、トラブルが生じる可能性が考えられます。そのため、国土交通省はリースバックに関するガイドブックを提供し、リースバックを利用する際に注意すべき事項を示しています。こちらを参考の上、信頼性のある複数の会社の条件を比較検討することが重要です。

[関連リンク]

リースバック業者の選び方を紹介!比較ポイントや失敗しないためのコツを解説

まとめ

物件売却では、住みながらにしても引っ越し後にしてもいくつかのデメリットがあります。

まず、売却先がすぐに見つかるとは限りません。売却することを周囲に知られてしまうことがデメリットとなる方もいらっしゃるでしょう。また引っ越し先を探す必要があり、引っ越し費用もかかることから、負担だと感じる場合もあるかもしれません。

しかし、リースバックであれば物件売却のデメリットを解決することができます。さらに持ち家に住み続けることができるなどのメリットがたくさんあります。

一建設株式会社の提供する「リースバックプラス+」では他社にはない仕組みを取り入れ、

様々なニーズに応えることができる2つのプランを用意しています。

売却後に賃貸契約を更新していくことが可能な「標準プラン」は、賃貸として住んだ長さに応じて再購入時の価格が下がる仕組みを、業界で初めて導入しています。最短でも10年間、再購入価格が下がっていきます。また賃貸3年目以降は新築物件への引っ越しも可能という、こちらも業界初の試みです。

一方、比較的早期の買い戻しを計画している方や一時的な資金調達の方には「定期プラン」が向いています。こちらのプランでは、最大1年間の賃料が0円(以降は定期期間に応じて賃料設定)になる「賃料優遇タイプ」と、定期借家契約の期間を2年~5年と限定することで買戻価格が売却価格と同額(諸経費が別途かかります)となる「買戻優遇タイプ」があります。

また両プラン共通して、より快適で安心な生活のためのサポートサービスなども利用可能です。